なぜHDMI/VGA変換すると自動調整できないのか

VGAは、映像信号をアナログ信号で送ります。HDMIは、映像と音声の両方の信号をデジタル信号で送ります。そのため、HDMIをPCにつなぐと、PCはデジタル信号を拾おうとします。

HDMI/VGA変換する場合、PCにはHDMI、ディスプレイにはVGAでつながっています。ディスプレイからはアナログ信号が送られるため、PCはアナログから変換されたデジタル信号しか拾えません。この変換により、ディスプレイ解像度やリフレッシュレートなどの情報が抜け落ちます。このため、PCはそれらの情報を検知できない、つまり自動調整できないのです。

ディスプレイ解像度とは

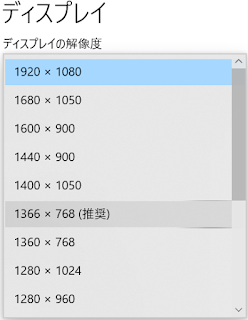

ディスプレイの縦と横に表示できるドット数のことで、ざっくり言えば「画面の表示サイズ」のことです。

ディスプレイ解像度が「そのディスプレイの仕様」のものになっていないと、画面が映りません。必ずしも(推奨)のものが正解とは限らないため、確認しましょう。

そのディスプレイの仕様の解像度は、そのディスプレイの取扱説明書で確認できます。取扱説明書がなければ、ディスプレイの型番をGoogleで検索して、メーカーのサイトで確認することができます。ディスプレイの型番は、通常、そのディスプレイの裏側に記載されています。

リフレッシュレートとは

1秒間に画面を表示し直す頻度のことです。リフレッシュレートが60Hzなら、1秒間に60回画面を表示し直していることになります。

表示し直す頻度が高いほど動きが滑らかに見えますが、それだけPCにもモニターにも負荷がかかります。事務用ならば、高いリフレッシュレートは必要ないので、選べる範囲でリフレッシュレートを下げてみましょう。

解決策

HDMI/VGA変換アダプタでディスプレイモニタに画面が映らない理由をご理解いただいたところで、その解決策は、「Input Not Supported(入力信号がサポートされていません)と表示されて画面が映らない」をご参照ください。

お願い

この問題の解決策として、より高額な機器への買い替えを促すサイトがGoogle検索で上位表示されることがあります。私はフリマで買った安い中古アダプタを使っており、この問題の原因は安物アダプタではありません。このページの情報で解決できる人が増えるように、このページへの「いいね👍」やシェアをお願いします。

0 コメント

Please see the Privacy Policy before commenting.